Lemmy und das Parlament

Ohne „Motörhead“ wäre der Leiter des Berliner SZ-Büros verloren. Zum 30. Geburtstag einer großen Rockband erklärt er seine Liebe.

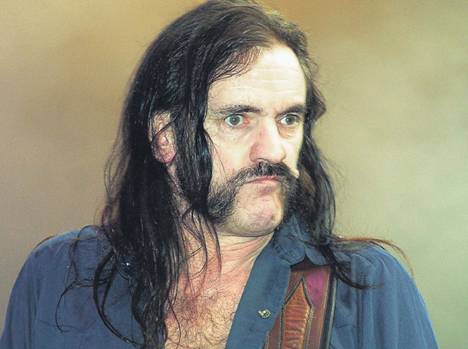

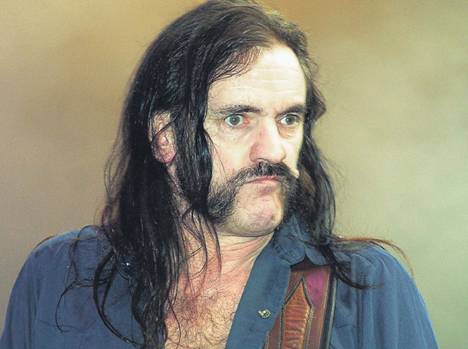

Mit Humor und Zuversicht schaut Lemmy ins Leben.

Männer wie er hadern nicht. Sie haben immer ein schönes Lied auf den Lippen. Mit

Würde erreichte so einer ausgerechnet am 24. Dezember 2005 seinen 60.

Geburtstag.

Darf man das machen, was jetzt kommt? Darf man als assoziiertes Mitglied des Berliner Kartells der Wichtigtuer gestehen, wie großartig Lemmy Kilmister ist, dieses, nun ja: Tier des Rock’n’Roll? Darf man öffentlich verkünden, dass man den Wahn-und Schwachsinn des deutschen Parlamentsbetriebs nur erträgt in der Aussicht auf einen kontemplativen Abend mit einem fußschweren Glas Whisky in der Hand und dem Sony MDR-V700 auf den Ohren? Mit diesem unverschämt druckvollen DJ-Kopfhörer, der sich anhört, als sei er ausschließlich dafür entwickelt worden, Lemmys Goldkehlchen zur Geltung zu bringen? Zum Beispiel auf der Motörhead-Live-CD „Everthing louder than Everyone else“? Drei Akkorde von Lemmy Kilmister auf den Rickenbacher Bass eingedroschen, drei trockene Bass-Schläge des Drummers Mikkey Dee, und dann dieser Rülpser hier: „Guten Abend! How are you doin’ Hamburg? We are Motörhead. And we’re gonna kick your ass!“

Spätestensbeim gleitenden Übergang von „Iron Fist“ zu „Stay Clean“ sind Ludwig Stiegler, Friedbert Pflüger und die ganze Berliner Klassenfahrt für einen Moment vergessen. Alles begann 1981 auf einer Schneider-Kompaktanlage eines Freundes im Nachbarort, zu dem man sich auf einem Hercules-Prima-5-Mofa (abgesägter Krümmer, kleinere Düse, aufgebohrter Luftfilterkasten) aufmachte. Auf dem Plattenteller, der eine Fräse war, lag wieder und wieder das bis heute gültige Motörhead-Album. „No Sleep ’Til Hammersmith“. Wir hörten es wieder und wieder, betrachteten das Cover mit dem Flugzeuggestell („Bomber“) über der Bühne, aus dem die Scheinwerfer strahlten. Wir schworen uns, eines Tages diesen mystischen Ort namens Hammersmith Odeon aufzusuchen. Wir trampelten den Mördertakt von Philthy Taylor mit seinen zwei Bass Drums bei „Overkill“ so lange mit, bis einer von uns mit Wadenkrämpfen zusammenbrach. Wir waren, man muss das so sagen: ein bisschen doof. Wir waren die Blaupause von Beavies & Butthead. Mit dem Urschrei von „We Are The Road Crew“ setzten wir schließlich unserem eigenen Kult die Kappe auf. In der Pubertät steht man unter einem gewissen Druck. Wenn man ehrlich ist, lässt der Druck nicht nach, wenn man die Pubertät hinter sich hat. Wer das nicht glaubt, sollte mal in Berlin in die Parlamentarische Gesellschaft gehen. Was hat man nicht alles gehört mit 15! Man quälte sich mit „Umma Gumma“ von Pink Floyd, obwohl man in Wahrheit (noch) nichts damit anfangen konnte, man versuchte sich vergebens an Frank Zappa und verirrte sich in dem dämlichen Angebergeorgel von Yes. Die meisten Verfehlungen haben sich im Laufe der Zeit erledigt. Die Pubertät ging. Motörhead blieb. Mehr noch: Motörhead wurde immer stärker. Dies hing damit zusammen, dass die Welt um uns herum immer grausamer wurde. Wenn man zum Beispiel aus Berlin über Politik berichten muss, ist sie schon ziemlich grausam. Wir haben es so gewollt. Zehn Jahre nach der Schneider-Plattenfräse des Kumpels kam jedenfalls das erste Motörhead-Konzert im Deutschen Museum in München. Wir danken an dieser Stelle dem Kollegen vom Feuilleton. Er unterrichtete damals an der Journalistenschule und ermöglichte eine Konzertkritik in der tollen, tollen Süddeutschen Zeitung. Es war der erste Text, den wir für die SZgeschrieben haben.

„Drei-Minuten-Songs ohne falsche Rücksicht auf Harmonie, Melodie und Sangeskunst“, dichtete ich damals klug: „Hier findet der Rock’n’Roll zu sich selbst.“ Nicht immer dürfen die Texte der Kollegen im Feuilleton Gültigkeit beanspruchen – aber meiner, muss man sagen, war weitsichtig. Noch heute wird er, wie man sieht, zitiert. Vor langer Zeit stellte der beneidenswerte Kollege Moritz von Uslar im SZ Magazin seine 100 Fragen an Lemmy Kilmister. „Das eigentlich Irre ist“, schrieb Uslar im Bann des Goldkehlchens, „dass es einen wie ihn heutzutage überhaupt noch gibt: einen Rocker. Rührend. Er säuft echt! Man erkennt außerdem seine klugen Augen, Humor, sein Herz für schlechte Witze.“ Die schönste Frage-Antwort Folge war die Nummer 72: Uslar: „Ihr letzter Kater?“ Kilmister: „Ich kriege keinen Kater. Du musst mit dem Trinken aufhören, um einen Kater zu bekommen. Warum aufhören? Ich mag den Geschmack. Ich werde nicht mehr betrunken.“

Was für mich aus Berliner Politiksicht journalistisch reizvoll wäre: ein Streitgespräch zwischen Joschka Fischer und Lemmy Kilmister. Fischer, der selbsternannte letzte Rock’n Roller der deutschen Politik, und Kilmister, der Gottvater des Rock’n’Roll. Sie könnten zum Beispiel über Hitler reden. Da könnte Lemmy etwas Nachhilfe gut vertragen. Er hat ein für deutsche Hirne etwas schwierig nachvollziehbares Verhältnis zu Adolf Hitler. Er findet Hitler irgendwie . . . interessant. Er sammelt Nazi-Nippes. Aber wahrscheinlich verstehen wir das falsch und verkennen den britischen Humor, den auch Lemmy Kilmister pflegt. Außerdem ist den Briten allgemein die Nazizeit das, was einer meiner Ex-Bundestagspräsidenten mal „ein Faszinosum“ nannte. Natürlich musste er dafür seinen Platz räumen. Auch ich war total entrüstet. „Wir mögen die bösen Buben“, hatte Lemmy im Interview gesagt. Und so sonderbare Dinge, wie: „Nach Hitlers Charisma kam nur noch Ozzy Osbourne – aber Ozzy kann singen!“ Jeder wird zugeben müssen: So klingt das schon viel besser als bei Jenninger.

Seit München sind es dann

also acht Motörhead-Konzerte geworden, eines davon wenn schon nicht im

Hammersmith Odeon, so doch in der Brixton Academy. Die Auftritte in der überaus

scheußlichen Columbia-Halle sind zum Fixpunkt meines Berliner Daseins geworden,

ein Leuchtturm der Hoffnung zwischen hochtouriger Papierproduktion und der

relaisstationsartigen Verarbeitung des Wortmülls aus Funk und Fernsehen. Guido

Westerwelle geht zu Robbie Williams, weil er da im VIP-Bereich in Kameras reden

darf. Ich gehe zu Motörhead, weil ich statt Westerwelles Gequatsche drei Tage

lang nur einen Pfeifton höre. So zensiert der Lemmy den Guido. Ich danke ihm. Es

ist – zugegeben – immer recht schwierig, jemanden zu gewinnen, mit zu Motörhead zu gehen.

Mädchen zum Beispiel gehen natürlich lieber zu Robbie, und wenn sie doch mal mit

zu Lemmy mitgehen, ist es mehr

ein Gefallen als ein Wunsch: Na ja, wenn Du unbedingt willst . . . Dann aber

kommen sie raus aus dem Konzert und sind wie die kleinen Kinder nach der Fahrt

auf dem Kettenkarussell: Nochmal! Noch lauter! Bitte, bitte noch mal! Konzerte,

oh ja, sind das eigentliche Wesen von Motörhead. Wahrscheinlich hat Lemmy

Kilmister deshalb nur eine Zwei-Zimmer-Wohnung in Los Angeles. Sein Ort ist die

Bühne, und sein Ritual ist der Stoizismus. Stoizismus ist das exakte Gegenteil

von, zum Beispiel, Ludwig Stiegler bei Sabine Christiansen. Es werde einen

Live-Mitschnitt geben von diesem Abend, verkündet Lemmy auf einem der vielen

Motörhead-Live-Alben der Band.

„Isn’t that

exciting?“ – „No it isn’t“ setzt er hinzu. Ist das nicht nett?

Erfolgsgeheimnis Nummer 1: Alles ist bei Motörhead laut. Erfolgsgeheimnis Nummer

2: Alles bleibt, wie es immer schon war.

Der Unterschied zum Berliner Betrieb: In den hochpolierten

Scheußlichkeitspalästen des Berliner Neoklassizismus fordern

alte Bundespräsidenten und im Zeitraffer gealterte Jungkonservative jenen Ruck,

den Lemmy Jahr für Jahr aus dem Ärmel schüttelt. Neue Songs zum Beispiel stören

dabei nicht, weil sie stets klingen wie die alten. Aus allem ragt heraus der

beste Boogie, den es gibt: „Born To Raise Hell“, ein Song wie eine

Gebrauchsanweisung für das Leben: „Listen I’m here, I’ll make it quite clear, I

am gonna put some Boogie in your ear.

Shake your bump. Don’t you stop,

dance like a maniac until you drop. ( ...) What do you think you are created

for? Born to raise Hell, born to raise Hell, we know how to do it and we do it

real well.“

Lemmy Kilmister ist als Ian Fraser Kilmister in Stoke-on-Trent aufgewachsen. In Stoke-on-Trent ist England nicht sehr schön. Stoke-on-Trent ist hart und hässlich. Lemmy wurde Roadie bei Jimi Hendrix und spielte selbst zunächst so mittelmäßig Bass wie andere Menschen auch. Das versuchte er auch vergebens dem bis heute ein wenig überschätzten Sid Vicious beizubringen. Irgendwann muss er auf die Idee gekommen sein, den Bass genauso mit einem Plektrum zu traktieren und elektronisch zu verzerren wie seine alternierenden Gitarristen Eddie Clarke und Phil Campbell. Das war die Geburtsstunde des Motörhead-Sounds, der sich in 30 Jahren, wie gesagt, kein bisschen veränderte. Es gibt im Grunde drei Quellflüsse, aus denen sich der schwere Rock der Neuzeit speist. Zwei davon sind versiegt. Das letzte Reunion-Album von Black Sabbath, aufgenommen im heimischen Birmingham, ist auch schon zehn Jahre alt und Ozzy Osbourne heute nur noch ein sabbernder Greis, den seine Frau erbarmungslos vermarktet und über den sogar die Bunte berichtet. Deep Purple treten noch auf, aber wie soll der kalte Bruder Steve Morse, der es schon für Kansas getan hat, einen Richie Blackmore ersetzen und den Dialog mit Jon Lord an der Hammond-Orgel aufnehmen? Vor zwei Jahren unternahmen wir den zweifelhaften Versuch, „Made in Japan“ in Berlin nachzuempfinden. Das Konzert in der Wuhlheide war furchtbar. Eine einzige Peinlichkeit. Sogar Lynyrd Skynyrd als Vorgruppe waren besser. Nein, nein, wenn schon eine Rocknutte, dann Lemmy. Diesen Monat sind sie wieder da. Auch ich werde wieder da sein. Und bei „Ace ofSpades“ werden wir wieder diese Zäsur leise mitmurmeln, in der die Musik kurz ausbleibt und Lemmy grölt: „You know, Iam born to lose, and gambling is for fools, but that’s the way Ilike it baby, I don’t want to live forever.“ Dafür macht mein gottverdammter Lemmy es schon ziemlich lange. Dass Alkohol und ausgelebte Gewalt das Fleisch jung und knackig halten, steht auch fest. Am immerhin 24. Dezember wird ausgerechnet Lemmy Kilmister gottverdammt großartige 60 Jahre alt. Er ist fit wie ein Turnschuh und sieht – wie auf dem Bild unten erkenntlich – schöner aus als je zuvor. Möglicherweise ist Lemmy einfach besser aus der Pubertät ’rausgekommen als Friedbert Pflüger oder Sigmar Gabriel. Und ganz sicher besser als Ronald Pofalla und ich.

Denn Lemmy Kilmister ist

identisch mit sich selbst.

Christoph Schwennicke in: SZ,

15.10.05